|

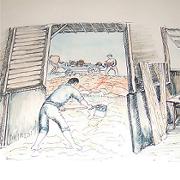

瓦焼 絵本 |

|

||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|

|||||||||||||||||||

絵で観る瓦の流れ工程 |

||||||||||||||||||||

| 瓦土 採掘 |

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||||||||

良質な粘土層の山から採掘。地層は何層にも重なっているが、表層の赤い部分の土は小石や不純物が混っ ている場合が多く、深く掘り下げて行きながら良質な部分を探す。写真: 赤い低層部分の土は最適な粘土層 |

||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||

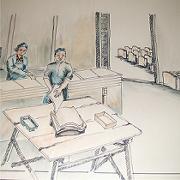

| 工場での焼き工程 | 山で採掘された土は 空気と適度に混ざりながらほぐされ、 ある程度の寝かしの工程の後、工場に搬入される。工場で はさらに細かく土と土の調合、不純物の除去、練り等の工 程を経て瓦土として最適な状態に配合されていく。機械化 されたラインを経て成形段階に進み初めて瓦の形になる。 |

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

瓦土 配合 |

|

||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||

|

瓦土 成形 |

|||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||

様々な部位・部材に応じた型がライン別に出来上がってくる |

下の写真は 様々な押出し成形、プレス成形等の鋳型 |

|||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||

乾燥台車に乗せ乾燥の工程、焼成用コンテナに乗せ焼き工程と進む。焼き釜は・強制循環式ガス焼成パレットキルン、 トンネル型のユニハプキルンがあり、コンピュ−タプログラム制御で管理される。 下の焼き釜の写真はパレットキルン。 |

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

乾燥 台車 |

|

||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||

| 焼成 燻し |

|

|||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||

燻し銀色の日本瓦が出来上がってくる。焼き時間 として一日( 約20時間 ) 冷却時間として一日 |

出来上がった瓦はレ−ザ−光線式検査機でチェックした後、 結束、ラベリング、パレット詰・保管。受注に応じ出荷される。 |

|||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||

| 梱包 出荷 |

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||

| 現場での葺き工程 | ||||||||||||||||||||

|

瓦葺 施工 |

|||||||||||||||||||

上の写真の白く見えているのは防水紙( ここまでの屋根仕 舞いの工程は「木材」のペ−ジ参照 ) 下の写真の白く見 えているのは断熱材と防水紙。 横桟木は瓦固定釘用瓦桟。 |

軒先・ケラバの瓦は馴染土を敷き込み、一枚一枚丁寧に銅線 で固定される。先端の瓦の割り付け施工後、地瓦の葺き工程 になる。下の写真の施工者は「村山瓦」の村山さん、瓦の匠 |

|||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||

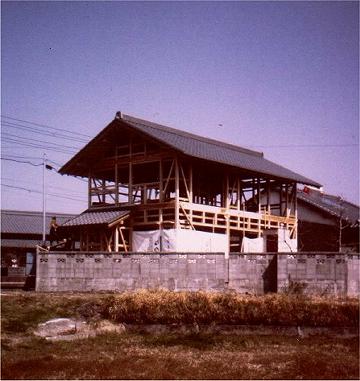

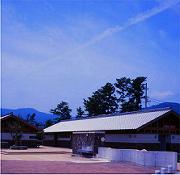

軒先・ケラバ・地瓦と進み、そして棟・水切り等のノシ瓦部分の 葺き工程になる。ここの写真で紹介する瓦は軒先・ケラバは一 文字瓦、鬼はカイズ鬼瓦のタイプです。瓦葺完成と成りました。 |

||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||

|

瓦葺 完成 |

|||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||

|

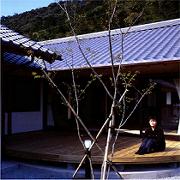

瓦葺完成・棟上式 瓦葺の完成、棟上式の時に「餅投げ」・「祝宴」等を行 う風習がありますが、ここ土佐の高知の地方において も、この時点に「祝い」を行う事が少なくなりました できるだけこのような風習を行いたいとの思いですが 建て主である、住まい手の方と話し合いながら行って います。左の写真は瓦仕舞いの工程より少し進んで いますが竹小舞土壁の寝かしの時期に行いました。 |

|||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||

|

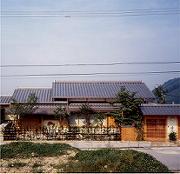

施工 事例 |

|

||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||

|

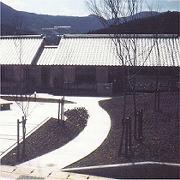

住い 完成 |

|||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

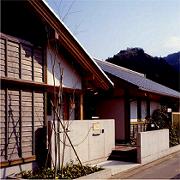

一ツ橋の家 : アクシス建築研究所 |

||||||||||||||||||||

| Otukaresamadesita ! | ||||||||||||||||||||

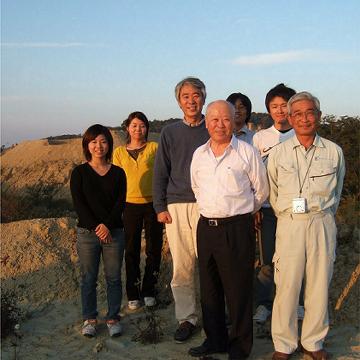

※ 土佐の高知には何ヶ所か日本瓦の生産地がありますが、良質な粘土層のある山も少なくなり淡路島の良質 な粘土を取り寄せている所も増えてきました。 このホ−ムペ−ジで紹介している「山と工場」の写真は淡路島の 野水瓦産業(株)の野水さん、高知の村山瓦(株)の村山さんに 案内・見学をお願いした時に撮影した写真です。 |

||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||